21 января 1883 года родился русский художник Павел Филонов.

Местом своего рождения Павел Николаевич считал Москву, где он жил до четырнадцати лет. После смерти отца семья бедствовала, и занятия танцами на сценах театров Корша и Лентовского приносили Павлу заработок с четырех лет. Танцевальная выучка приучила Филонова с раннего возраста к самоограничению, требовательности к себе и высокой работоспособности, от природы он был наделен редкой остротой зрения и развитой интуицией.

Он занимался в частной студии академика-гравера Дмитриева-Кавказского для подготовки к экзаменам в Академию художеств. Руководитель студии поощрял в начинающих художниках точность и этнографические знания.

Заработок давали заказы на изготовление эскизов торговой рекламы, для исполнения которых приходилось изучать анатомию животных и птиц по атласам и посещать музеи.

Позже Филонов вольнослушателем обучался в Императорской Академии художеств. Трудно переоценить влияние, какое оказывал на многих студентов Академии их соученик неформальный лидер латыш Вольдемар Матвейс. Он уже имел диплом педагога, был знатоком всех художественных событий и последних тенденций и наряду с этим стал одним из первых серьезных собирателей и популяризаторов примитивистского и африканского искусства. Он сразу выделил самобытность живописных задач, которые ставил перед собой Филонов, познакомил его с новыми направлениями в живописи и литературе. По рекомендации Матвейса Филонов вместе с небольшой группой студентов Академии, зимой 1910 стал членом объединения «Союз молодежи». Объединение, созданное самим Филоновым, называлось «Сделанные картины».

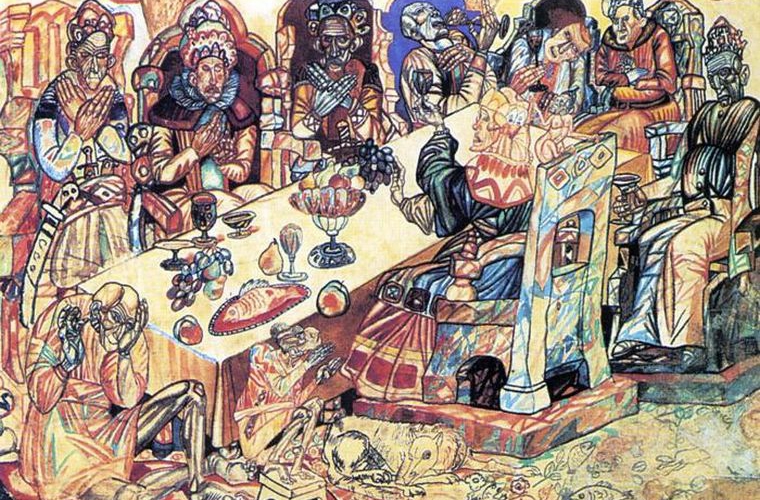

Одним из главных положений своего аналитического метода он объявил «принцип сделанности»: кропотливая проработанность каждого квадратного миллиметра живописной поверхности была непреложным условием создания сколь угодно большой картины.

«Тщательно сделанная вещь», картина должна была воздействовать на эмоции зрителя и заставлять его принять не только то, что художник видит в мире, но и то, что знает о нем. А свою теорию аналитического искусства Павел Филонов впервые изложил за два года до этого в статье «Канон и закон». К такому пониманию искусства он пришел, попутешествовав по Волге, по Италии и Франции.

Филонов создал цикл работ, посвященных гражданской войне и революции. Выступал на диспутах, пропагандируя принципы аналитического искусства.

Больше года он создавал свое центральное произведение, монументальную картину «Формула весны».

Сверкающим мозаичным ковром, сотканным из тысяч и тысяч «атомов», каждый из которых обладал своим цветом и огранкой, расстилалось оригинальное творение Филонова.

Последний раз он показывал одну из своих работ в Доме искусств Станиславского весной 1941 года. Филонов умер в блокадном Ленинграде от голода.

Ieteikt

Latvijas Radio aicina izteikt savu viedokli par raidījumā dzirdēto un atbalsta diskusijas klausītāju starpā, tomēr patur tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj cieņpilnas attieksmes un ētiskas rīcības robežas.

Добавить комментарий

Добавить ответ

Чтобы оставить комментарий, Вы также можете войти в систему, используя свой профиль draugiem.lv, Facebook или X!

Draugiem.lv Facebook X