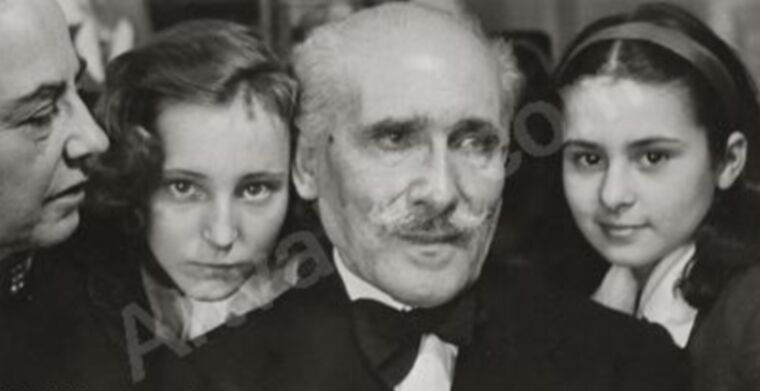

25 марта 1867 года родился итальянский дирижер Артуро Тосканини.

Артуро Тосканини родился в Парме в семье портного. Отец его участвовал в национально-освободительной борьбе под знаменами Гарибальди. Музыкальные способности Артуро привели его в консерваторию, где он учился по классу виолончели. А через год после окончания консерватории состоялся дебют. Он дирижировал оперой «Аида» в Рио-де-Жанейро.

Триумфальный успех привлек к имени Тосканини внимание музыкантов и музыкальных деятелей. Вернувшись на родину, молодой дирижер некоторое время работает в Турине, а в конце века возглавляет миланский театр «Ла Скала». Постановки, осуществленные Тосканини в этом оперном центре Европы, приносят ему мировую славу.

А после эмиграции из фашистской Италии руководил Нью-Йоркским филармоническим оркестром и Симфоническим оркестром национального радио США.

Почти семьдесят лет стоял он за пультом, являя миру непревзойденные образцы интерпретации произведений всех времен и народов. Фигура Тосканини стала символом преданности искусству, он был подлинным рыцарем музыки, не знавшим компромиссов в своем стремлении достигнуть идеала.

О Тосканини написано немало страниц и писателями, и музыкантами, и критиками, и журналистами. И все они, определяя основную черту в творческом облике великого дирижера, говорят о его бесконечном стремлении к совершенству. Никогда он не бывал удовлетворен ни собой, ни оркестром. Концертные и театральные залы буквально содрогались от восторженных оваций, в рецензиях его награждали самыми превосходными эпитетами, но для маэстро взыскательным судьей была только его музыкантская совесть, которая не знала успокоенности.

«В его лице, — пишет Стефан Цвейг,— служит внутренней правде произведения искусства один из правдивейших людей нашего времени, служит с такой фанатической преданностью, с такой неумолимой строгостью и одновременно смирением, какое мы вряд ли найдем сегодня в любой другой области творчества.

Без гордости, без высокомерия, без своеволия служит он высшей воле любимого им мастера, служит всеми средствами земного служения: посреднической силой жреца, благочестием верующего, требовательной строгостью учителя и неустанным рвением вечного ученика. В искусстве — таково его нравственное величие, таков его человеческий долг — он признает только совершенное и ничто, кроме совершенного. Все остальное — вполне приемлемое, почти законченное и приблизительное, — не существует для этого упрямого художника, а если и существует, то как нечто глубоко ему враждебное».

Ieteikt

Latvijas Radio aicina izteikt savu viedokli par raidījumā dzirdēto un atbalsta diskusijas klausītāju starpā, tomēr patur tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj cieņpilnas attieksmes un ētiskas rīcības robežas.

Добавить комментарий

Добавить ответ

Чтобы оставить комментарий, Вы также можете войти в систему, используя свой профиль draugiem.lv, Facebook или X!

Draugiem.lv Facebook X